2019年秋末我们曾前往甘肃西北河西走廊一带,领略了祁连山脉的丹霞地貌与雅丹奇景、敦煌石窟艺术宝库和荒凉戈壁滩上嘉峪关古城的威严……对甘肃人文与自然旅游资源之丰富感到惊讶,并计划有机会再到甘肃“寻宝”。由于疫情导致国际旅行受到限制,使我们再游甘肃的想法在不到一年内便成为现实。

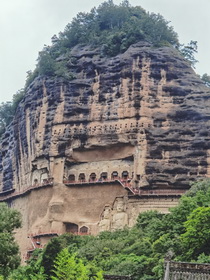

今年9月初,我们从烟台出发,乘机到兰州后,开始了我们的天水与甘南之旅。在甘肃东南部的天水,我们在武山县武山水帘洞石窟景区的莲苞峰大佛崖,观赏世界最大的摩崖石刻浮雕佛像;在甘谷县大象山石窟群景区,登高观看始凿于北魏的石窟和崖壁间20多米高的大佛造像;在秦安县麦积山石窟景区,沿着绝壁栈道,观赏距今1600年的佛雕、泥塑与石刻佛像。在伏羲故里的天水市,参观伏羲庙,瞻仰有伏羲以河图与洛书磨盘画八卦一画开天的先天殿,了解6000年前伏羲带领先民结网捕鱼、疏水造田、造书契、尝百草……开启中华文明之源的功绩。在渭河最大支流流域与陇西黄土高原的秦安县参观大地湾博物馆和遗址,欣赏中国最早的旱作农业标本、中国最早的彩陶、中国最早的文字雏形、中国最早的宫殿式遗址、中国最早的混凝土地面和中国最早的绘画。

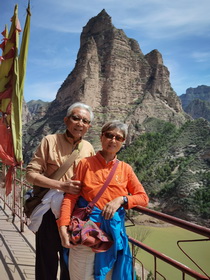

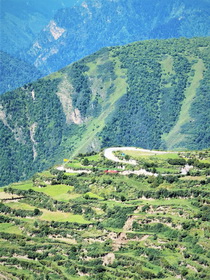

沿着黄土高原的盘山公路和渭河,我们乘车翻山越岭一路向南,到达甘南藏族自治州宕昌县的哈达铺和迭部县的腊子口,参观了哈达铺红军长征纪念馆和腊子口战役纪念馆,详尽了解红军在甘肃的长征路线和发生的重大事件及其意义。在迭部县的扎尕那岩峰群,我们骑马上山,在海拔3500米的崎岖山路上骑行两个多小时,亲身感受红军当年长征所经过的高山与峡谷之险峻。

继续向南,一路饱览川西北草原明珠若尔盖大草原的壮美风光。在玛曲县唐克乡海拔3640米高的观景台,尽览湛蓝天空下黄河九曲湾的独特自然美景。在若尔盖草原热尔大坝湿地花湖生态保护区,沿宽敞的木制栈道,一路陶醉在水草丰美湿地上牛羊遍野、骏马成群的浪漫牧场画面上。在甘南玛曲县与四川阿坝州交界处的朗木寺镇,参观有千年历史、藏传佛教格鲁派的最大寺院——郎木寺。在甘南州政府所在地合作市,登上9层高的藏传佛教白教在安多藏区的代表寺院——米拉日巴佛阁。在甘南夏河县,参观了被誉为“世界藏学府(包括六大学院)”的甘青地区最大黄教寺院——拉卜楞寺。在临夏回族自治州的州政府所在地临夏市,参观了曾为马步青宅邸、现为市博物馆的东公馆、以考古彩陶展品为主的临夏州博物馆、漫步游览了回族聚居区和河州民族风情的古街区——八坊十三巷。在返回兰州途中的永靖县,在刘家峡水库乘快艇前往有1600多年历史的世界文化遗产——炳灵寺石窟,一路山水相映、如诗如画,为我们的行程画上了圆满的句号。

9天的行程如此丰富,从高原、草原、湿地与河流的自然景观到宗教寺庙、佛教石窟、人类迁徙、中华文明始祖、多元民族文化及红军长征的人文景观,每一段路程、每一个景观,都有其丰富的历史背景与特殊的意义,让我们回味无穷。这是一条涵盖了陇中和陇东黄土高原、甘南高原(青藏高原的边缘部分)两大高原;祁连山、岷山和秦岭三大山脉;渭河、白龙江水与黑水三条黄河主要支流的绝美自然景观之路,是一条人类早期迁徙、玉石丝绸与茶马古道、红军长征北上出现重大转机的人文景观之路。每一座高山与峡谷、每一片草原与湿地、每一座村庄和城市,都见证了中国几千年的古代历史和为新中国诞生而历尽千难万险的红军战士长征的画面。

一、人类早期迁徙与中华民族的发祥之地

甘南(甘南藏族自治州)地处青藏高原与黄土高原过渡的甘、青、川三省结合部,地域属西秦岭褶皱带,普遍海拔3000米以上。最南部的岷迭山区,是全国“六大绿色宝库之一”;东部是农牧兼营的丘陵山地;西北部广阔的草原是全国“五大牧区之一”。

1、人类早期迁徙的足迹

根据分子生物学的信息研究,大约在四五万年前进入中国的我们祖先,属于约7万年前走出非洲的现代智人的后裔人群[注1]。这些被称为早亚洲人的现代智人,其中一支是从云南与缅甸交界的山谷走廊进入中国,他们在青藏高原的羌族和藏语系民族中留下了一部分遗传成分。约两万年前一支同样从滇缅走廊入境的被称为晚亚洲人,其中一部分人止步在包括甘南、天水在内的中国西南部,大部分则继续向北前行,与中国其他地区的人融合,最终形成今天中国的汉族人群。这部分人的原始语言曾经是汉藏共同语。考古发现,新石器时代,甘南所在的三河一江(黄河、洮河、大夏河与白龙江)流域就已有人类在开发的足迹了。

我们在黄河上游的若尔盖草原,乘坐“天边云梯”(由14节电动扶梯组成)上到海拔3640米高处的观景台,眺望远处逶迤蜿蜒的黄河九曲第一弯,激动兴奋不已。黄河与其支流白河在四川若尔盖县交汇转弯、又自然舒展开来的壮美景观一览无遗,与在山西壶口看到的奔腾咆哮的黄河画面完全不同。在蓝天白云与黄绿色草原的衬托下,平静的淡蓝色河水宛如一条青龙,迂回曲折,缓缓的弯曲伸向远方。母亲河生生不息,将来自青藏高原冰川和湖沼的丰沛水源,纳入到自己的怀抱中,形成上自世界屋脊、下至汪洋大海的万里长河。她养育了千百代坚韧不屈的中华儿女、见证了中华民族的苦难辉煌、培育了丰富多彩的中华民族文化,是中华古老悠久文明的源泉。

2、中华文明的发源地

伏羲故里——天水

在传说伏羲女娲故里的天水市,我们参观了伏羲庙,了解了人文始祖伏羲对奠定中华文明根基所做的贡献。

据今6000~8000年前的我国新石器时代早中期,代表中国古史开端的伏羲氏,开创了中华民族的本源文化[注2]。在改善生产方式和生活环境方面,伏羲带领先民发明生产工具、结网捕鱼;教人们豢养家畜,改善先民的饮食结构;与先民疏水造田,形成原始农业的雏形;开始房屋的建造,改善原始居民的居住条件。在文化方面,伏羲始画八卦,创立对立统一的阴阳八卦思想,后世的易经以八卦为基础;他创造书契,用符号、图像和图形结合数量关系作为表达方式,记载和传播文化与文明,取代原始的结绳记事,是人类文化史上的重要进步;他发明的河图洛书,是中国古代数学的源头。根据河图勾股弦发明的中国商高定理(勾股定理),超前了毕达哥拉斯定理[注3]至少500年以上;他制琴瑟、作乐曲,开创我国古代文化艺术的先河;在医学方面,伏羲尝百草、制九针,伏羲画卦奠定了传统中医学的理论基础,对后世医药学的发展有积极意义;在治理方面,伏羲立九部、设六佐以龙记官,用贤能之人管理事务,是社会治理的进步。此外,伏羲制立法、定节气;制嫁娶,以俪皮[注4]为礼等都体现了伏羲的贡献肇启文明之源,形成代表先民创造远古文化和人类早期文明的伏羲文化。以前我们习惯将炎黄作为始祖,而实际上,伏羲自古就被尊为“三皇之首,百王之先”。“太昊伏羲功盖千秋,八卦易经道贯五洲”。日本专家对如此评价伏羲的功绩。

据古代文献记载,伏羲的诞生地为古之成纪,今之天水。伏羲对中华文明的历史功绩与贡献使天水成为中华民族的重要发祥地。

大地湾遗址——天水秦安

在天水,新石器时代的遗址有500多处,其中包括了甘肃东部渭河上游的大地湾遗址。总面积达275万平方米的大地湾遗址,处于中原文化和甘青文化交界地带的陇西黄土高原,保存了极为丰富的新石器时代早期文化,即大地湾一期文化、仰韶文化早、中、晚期四个经济发展阶段的文化遗产。大地湾一期文化早于中原仰韶文化的典型代表半坡文化千年以上,两者在文化原貌上沿袭承传、密切相关。根据2006年的考古发掘,专家认为,人类约在6万年前就进入到大地湾地区。他们从已发掘的考古文物中将大地湾文化分为6个文化层;1~3文化层形成于距今60000~20000年,地层中发现的石英碎片;第4文化层距今20000~13000年,细石器和陶片出现;第5文化层距今13000年~7000年,以细石器和大地湾一期陶片为主;第6文化层距今7000~约5000年,以半坡和仰韶晚期陶片为主。大地湾遗址的考古发掘,不仅为甘肃史前考古确立了断代标尺,也使西北地区新石器考古研究取得突破性进展。世界著名考古专家、文明起源“三标准”提出者、英国剑桥大学丹尼尔教授曾说,大地湾遗址将会改写中国史前文明的年代和地域。

从天水市到泰安县的大地湾博物馆和遗址,尽管大部分公路已经开通,但是一部分的县道很不好走,还在修建中(说明游客来的并不多)。约4个半小时的车程,我们才终于来到了期待已久的大地湾遗址。

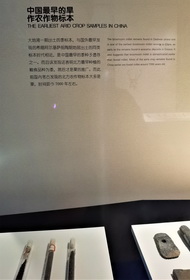

在数年前新修建的很气派的博物馆里,我们看到了距今8000~4000年甘肃东部地区的动物遗骨、生产工具、陶器、玉器等珍贵考古文物。馆藏的中国最早的黍米标本和使用的陶刀和石刀,展示出大地湾先民在8000年前就开始种植黍,5000年前大面积种植粟,表明渭河流域是中国旱作农业起源及新石器时代文化较早产生的重要地区。体现大地湾文化显著特征的彩陶器皿,不仅展示出8000年前大地湾先民对天地万物的观察认识,而且证明先民高超的制陶工艺。距今6000多年的人头型器口彩陶瓶,融彩陶艺术与雕塑艺术于一身,是博物馆的镇馆之宝(但已拿到省博物馆展出)。大地湾遗址上不同的窖穴和草屋等展现出黄河流域新石器文化的发展和聚落在同一遗址上历经3000年从小到大、从简单到复杂的演进过程,标志着原始社会正在向文明社会转变的重要阶段。一座距今5000年的建筑是史前面积最大、建筑工艺水平最高的大屋,开创了后世宫殿的先河。房屋内的地面用料礓石与砂石混凝而成,类似现代的水泥地面,这应该是中国最早的混凝土地面,代表了仰韶文化建筑的最高成就。从农业的肇始(中国最早的旱作农业标本)、彩陶的发明(中国最早的彩陶和最早的文字雏形)、大型建筑的出现(中国最早的宫殿式遗址和混凝土地面等,表明甘肃东部是中华文明的发祥地之一,也是探索中华文明起源的重要地域。

我们能够亲临如此重要的遗址,目睹数千年前的考古文物,真是获益良多,不虚此行。

中国彩陶之乡——临夏

位于黄河上游、甘肃省中部西南面的临夏回族自治州,也是中华文明的重要起源地之一,早在5000多年前就有先民的居住,是我国新石器文化最集中、考古发掘最多的地区之一。春秋时期为羌、戎之地。

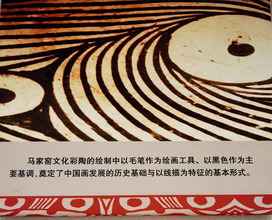

参观临夏的州博物馆和市博物馆,我们饱览了考古挖掘和馆内珍藏的马家窑文化[注5]的上千件彩陶制品,了解了距今5000多年的马家窑文化的特点。展厅中各式各类的以饮食器皿为主的彩陶,分为马家窑(距今5300~4850年)、边家林(距今4850~4650年)、半山(距今4650~4350年)、马厂(距今4350~4000年)类型四个序列。马家窑类型彩陶以水波纹、漩涡纹和网纹绘图为主;边家林类型的彩陶以平行宽带纹、葫芦网格纹、三角带纹、锯齿纹、弧线纹和连续折现纹为主;半山类型彩陶以人马动物纹、菱格纹、四组漩涡锯齿纹为主;马厂类型彩陶则以神人纹、四大圆圈纹、回纹等图案为主。这些打磨精细、构图精美的彩陶是先民与大自然融为一体的生动展现,也是人类在生存过程中将丰富的想象力与创造力体现在文化艺术品上的成果。马家窑文化代表了中国彩陶艺术的最高成就,难怪临夏被称为“中国彩陶之乡”。

从黄土高原我们向南行驶,沿途浑圆的黄土高山、整齐的梯田、山下川流不息的黄河支流河水一路伴随,在窗外一掠而过。正是这黄土高原松软的黄土、滔滔不尽的黄河之水和易于耕种生长的黄黍米,养育了来自非洲迁徙到此的移民,让他们生生不息在中原发展和进化,并创造了丰富内涵的中华文明。

二、唐蕃茶马古道与玉石丝绸之路的必经之道

甘肃是古丝绸之路与唐蕃古道[注6]从长安向西的必经之路。如今,不论是甘肃的临夏回族自治州,还是甘南藏族自治州都留下了很多历史的痕迹与文化的影响。

1、古道上多民族文化融合的临夏

紧靠兰州、毗邻藏区的临夏是内地链接藏区的重要经济通道,曾是古丝绸之路南道要冲、唐蕃古道重镇和茶马互市中心,是文成公主进藏的途经之地。我们在临夏市的八坊十三巷体验到浓郁的民族风情文化和厚重的历史沉淀。

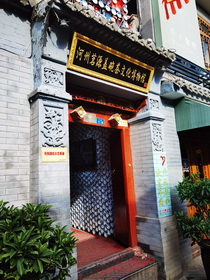

古称河州的临夏,早在唐朝就有来自阿拉伯、波斯和西域的商人和宗教人士经商、传教和定居,是青藏牧区与中原农区重要的商品集散地和贸易枢纽区,和亲纳贡、贸易交流与宗教传经的人络绎不绝。人们逐渐修建了八座清真寺及其教坊,并围绕清真寺和教坊形成了今天回族聚居区与河州的民族风情区。

八坊十三巷,一条条街巷四通八达、一座座院落院院相通;街巷墙壁上的精美砖雕、四合院房门上的细致木雕和建筑回廊上彩绘反映出回族、汉族与藏族艺术的完美融合。精美的清真寺建筑、经营各种当地特色商品的店铺、各种河州特色食品的餐馆等让游客目不暇接,不断发现新奇。街边坐着晒太阳的戴白帽回族老人主动与我搭话、打招呼;街巷上各种反映丝路景象的雕塑增添了历史的生动感,吸引路人参与其中。

我们兴致勃勃的游览了始建于1926年、曾是西北回民反清起义领袖马占鳌(1830~1886)家族私邸的民俗馆,门庭高深的院落融入了回、汉、藏多个民族的文化元素,又参观了包括铜壶馆、砖雕馆和葫芦馆在内的八坊手工艺馆、河州茗源茶文化博物馆和八坊人物故事馆,从中我们了解了临夏在古代茶马贸易中的重要作用和临夏多元文化的形成与特点。尽管一天的行程已经很累,但是十三巷丰富多彩的内容仍然吸引着我们前行,最终我们选中一家河州特色的餐馆,享用了美味的河州晚餐。饭后我们向饭店的回族夫妇致谢并与他们一家人合影留念。

2、丝路上璀璨的石窟艺术

自汉代丝绸之路开通以后,随着商贸的发展,宗教僧侣与佛教艺术也传入中国,并不断向中原内地传播。甘肃作为古丝绸之路的南部要冲,数千年来,迎接了络绎不绝的商旅驼队和传教僧侣,见证了城镇的繁荣与寺庙的兴起,更承担了中西文化交流和宗教艺术传播的角色。

我们此行登山涉水,亲临临夏的炳灵寺石窟、天水武山的石窟群、天水甘谷的大象石窟群和天水的麦积山石窟群,可谓是饱览石窟佛教艺术的精彩。尽管每一处的石窟规模和佛像数量都不及敦煌石窟,但是整体来看,能够看出甘肃得益于丝路的开通,其独特的地理环境和人文环境使其成为汉传佛教与藏传佛教的融合之地。此外,我们还参观了甘南碌曲县的郎木寺、甘南合作市的安多合作米拉日巴佛阁和甘南夏河县的拉卜楞寺,从中感受到藏传佛教在我国境内的生根与发展。

石窟寺最早源于古埃及,后逐渐影响至亚洲,从波斯传入印度。公元2世纪中后期,随着佛教沿丝路传入中国,石窟寺建筑首先在西域落户。至东晋十六国和南北朝时期,石窟寺的开凿经西域到甘肃西部的河西走廊逐步扩及周边地区并向中原内地延及。作为丝绸之路的重要部分、麦积山石窟和炳灵寺石窟等都被列为世界文化遗产。

处于古丝绸之路的南道,佛教的传播、石窟的开凿、寺庙的修建,使天水、临夏成为我国石窟寺和寺庙的重要分布地区之一。我们此行参观的四个石窟,三个在天水,一个在临夏。这几个石窟有很多相似之处,又有其独特的方面。

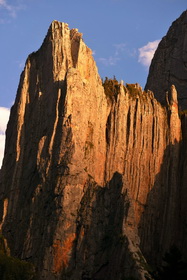

在地理位置方面,这些石窟都是在丝绸之路上的重镇不远的群峰叠嶂、曲径幽林的环境之中,在山体的悬崖绝壁之上开凿出来的。临夏炳灵寺石窟建在距临夏永靖县40公里的积石山黄河南岸边的悬崖绝壁上;天水麦积山在秦岭、岷山与贺兰山交汇地,石窟建在距天水市附近小陇山孤峰的半山绝壁上;大象山石窟建在距天水甘谷县2.5公里秦岭西端的文旗山的高山崖壁上;武山水帘洞石窟群则建在距天水武山县25公里的钟山楼峡谷中。佛教信徒、修行人和供养人沿丝路而来,选择幽静的深山峡谷中开凿洞窟、面壁禅修,并留下他们对佛教信仰的艺术结晶。

在修建时间方面,基本都是始建于公元385~431年间的十六国西秦及后秦时期,又都是在北魏、西魏和北周三朝大兴崖阁时而兴盛,并在隋、唐,直至明清持续建造。在三朝兴盛时期,麦积山崖壁上的石窟群“密如蜂房”;炳灵寺在最兴盛时期则有十万之多的佛雕造像。建造时间与兴盛时间体现出,佛教自汉代传入中国以来,魏晋南北朝已被上层统治者和大众所接受。丝路的畅通,更使东来的胡僧与西去的汉僧之间的交流达到高潮。

在现存石窟的规模和泥塑造像与佛雕的数量上,尽管这些石窟曾在不同时期遭受自然与人为的破坏,但经过不断的修复,都仍保存相当多珍贵的文物。

炳灵寺石窟现存佛龛216个、佛像800多尊,壁画1000多平方米;麦积山石窟现存221窟龛、7000多尊泥塑和石雕造像;武山水帘洞石窟现保留历代造像百余尊、壁画2000多平方米、建筑物十余座。在历史上,从北魏至唐朝间,因佛教势力与皇权产生巨大利益矛盾而发生过三次大规模的灭佛事件(北魏太武帝、北周武帝和唐武宗,史称三武灭佛[注7])。灭佛事件过程中毁佛寺、杀佛僧、烧佛像,导致大量佛寺被摧毁或改道教,石窟和寺庙中的佛像减少了很多。20世纪70年代的文革,也使很多珍贵的千年佛像和壁画遭到破坏。当然,三武灭佛行动与文革中的破坏是性质完全不同的。

四处石窟各自的亮点。每到一处石窟,我们都会被丰富且多姿多彩的佛像艺术所震撼,同时,也会对石窟标志性的亮点留下深刻的印象。

相对于敦煌莫高窟石窟和麦积山石窟,炳灵寺并不知名,但是其立于黄河之滨的独特自然景观和端坐崖面60多米高处的石刻弥勒大佛令人难忘,尤其是乘坐快艇行驶在清澈的刘家峡水库和平静黄河水面上,一路观赏仙境般景观,更是难得的经历。

公元399年,法显曾从炳灵寺乘船渡黄河去印度取经。炳灵寺石窟的最大亮点在于其169窟无量寿佛龛上的公元420年墨迹题记,是中国现存窟龛有明确纪年最早的一处,比莫高窟发现的最早造像题记还早100年。此外,炳灵寺石窟以石刻雕塑作品见长,其浮雕和壁画既有汉传佛教的艺术特色,又有藏传佛教迥异的艺术风格,是炳灵寺石窟区别于其他石窟的一个主要特征。

麦积山石窟则以其众多融合了中原、印度和西域文化元素的精美泥塑浮雕而被誉为“东方雕塑陈列馆”。分别从东西两侧登上悬空崖壁上的木制阶梯栈道,观赏数量众多的佛龛内栩栩如生的佛像雕塑和壁画,同时眺望远处郁郁葱葱的群山峻岭风光,非常享受。

大象山悬崖之壁的20多米高的甘谷坐佛是大象山石窟的地标。大佛外观不仅有印度早期佛教犍陀罗风格和笈多王朝佛教造像的发型风格,而且表现出北周时期的面部审美特点,是中西文化相融合的杰作。登上200多米高的大象山,从头到脚近观大佛,欣赏大佛雕刻的生动与细腻。居高临下,甘谷县城的风貌一览无遗。

武山水帘洞石窟享有的亚洲之最的露天摩崖浮雕拉梢寺大佛雄伟壮观、十分罕见。大佛高36米,占整个崖面的一半面积之多。威仪端坐的大佛和大佛两侧身披羊肠裙、手持莲花的菩萨以及周围或坐或立的兽像构成一幅生动逼真、内容丰富的画面,佛座体现出浓郁的中亚造像风格,是水帘洞石窟中最精彩的文化遗产。所有这些,都令人感叹1600年前我国古代宗教文化艺术的辉煌和我国丰富的文化遗产。

3、古道上藏传佛教的结晶——佛教寺院

甘南是松赞干布迎娶文成公主经过之路,也是佛教大规模传入西藏后落地生根的地域。元代以后,随着藏传佛教传入西北地区,藏传佛教盛行,寺院相继建立。元统治者将汉传佛教寺院例如炳灵寺,改宗为藏传佛教寺院。明代中后期,随着格鲁派在西藏的发展壮大和三世达赖到甘肃安多藏族地区传播格鲁派教义,很多寺院改奉格鲁派。

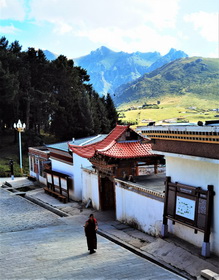

此行在甘南藏族自治州,我们分别参观了藏传佛教格鲁派的最大寺院——郎木寺、藏传佛教白教在安多藏区的代表寺院——米拉日巴佛阁和被誉为“世界藏学府的甘青地区最大的黄教寺院-拉卜楞寺。寺院城池般的规模、金碧辉煌的寺庙金顶、殿堂的富丽堂皇,宫殿般的寺庙建筑和寺院内红衣喇嘛给我们留下深刻的印象。

作为藏传佛教[注8]格鲁派的六大寺院之一,甘南夏河县的拉卜楞寺是全世界最有名的藏密学院,始建于1709年,是当时最高活佛的府邸,拥有中国最完整的藏传佛教教学体系,曾经是甘、青、川三生藏区的宗教文化中心。其3公里长的转经长廊在世界的佛教寺院中都十分罕见。整个寺院建筑气势恢宏,包含了六个学院、八个教区、48座佛殿和500多座平等僧院。

我们在拉卜楞寺的金色建筑——贡唐宝塔的顶端,居高临下,整个寺院院落寺庙一览无遗。饱览宫殿式的辉煌建筑,感受汉藏文化在拉卜楞寺的交融。然而,令我们更为震撼的是那些行走在转经廊中不断转动经筒、在大佛像前磕长头或下跪叩拜、一遍又一遍的围绕大经寺庙转圈的虔诚的藏民佛教徒。令我们耳目一新的是那些身着红色袈裟的年轻喇嘛学员,他们有的拿着手机打电话,有的在庭院后面打篮球..这些喇嘛学员给肃穆的经院增添了现代的元素与色彩。

位于四川、甘肃交界处的郎木寺,也是在藏传佛教传入并兴起后建立的,建于1748年,是藏传佛教格鲁派最大的寺院之一。寺院内有5大学院。地跨四川和甘肃两省的两个郎木寺,隔河相望。甘肃寺院部分通往天葬台的方向;四川寺院部分则有肉身佛舍利、郎木寺大峡谷等。

我们逐级登上顶部金碧辉煌的大经堂和弥勒殿,在最高处欣赏寺院的整体布局与建筑。白色的经堂建筑主体、深褐色玻璃瓦的飞檐屋顶、经堂顶部的金色转轮圆两侧有宝瓶和双鹿相拥,富丽堂皇。我们沿左侧的转经长廊一路下山,不断见到身着紫色袈裟的年轻帅哥喇嘛。有趣的是,在转经长廊的路上,一支可爱的小鹿一直在我们身边伴随。鹿在佛教中被喻为美好的功德,象征着吉祥与幸福。在这真是个好兆头啊。

位于甘南藏族自治州州府合作市的安多合作米拉日巴佛阁,于1777年为纪念米拉日巴[注9]所建,是藏传佛教白教在安多藏区的代表寺院。原建筑已毁于文革,现佛阁重建于1988年。我们脱鞋进入佛阁,登上供奉以米拉日巴(1140~1203年)尊者及其弟子为主的九层佛阁。每一层都分别供奉噶举派、格鲁派、宁玛派、萨迦派、葛当派的开宗祖师像代表着藏传佛教的一个时代或一个支派,显示米拉日巴受到藏传佛教各派的尊崇。整个佛阁内有1720尊佛像。

所参观的三个佛教寺院共同的特点是,以传教研修为主,既是佛教信徒祈福的圣地,更是学习、研究佛学及其他知识的学院。从其建筑规模和华丽程度看,资金的投入不少,说明寺院在当地社会的重要性;从络绎不绝前来朝拜的人群来看,说明人们对藏传佛教信仰的虔诚。想起我们在扎尕那骑马时,牵马的师傅告诉我,他的两个儿子中,一个在寺院里学习。可见当地人将孩子送到寺院读书是很普遍的情况。

三、长征路上红军的涅槃重生之地

1934年开始的红军两万五千里长征,从江西瑞金到陕甘吴起,纵横11个省,甘肃是其中之一,也是十分重要的一段路。多路红军分不同的路线约在1935年8~9月进入甘南继续北上,最后在陕北会师。中央红军入甘肃后,经迭部、岷县、宕昌、武山、通渭、会宁等县后进入陕北;红二、四方面军由迭部县进入甘肃后,先后在岷县、宕昌、陇西、临洮、武山、定西、会宁等县开展活动。数万红军的足迹踏遍从陇南山区到陇东高原的广大地区,留下了很多重要的遗址。

从岷县延伸至四川北部峨眉山的千里岷山,峰峦重叠,由石灰岩、砂岩等组成的山体,道路崎岖。甘南州北部的迭山是秦岭的西端,平均海拔4000米以上,是长江与黄河两大水系的一段分水岭。迭山主脉光盖山峰3300米以上均为裸露的石灰岩,峰峦犬牙交错。红军长征曾两次经由此道北上,毛主席在长征路上所作的诗词中“五岭逶迤腾细浪、乌蒙磅礴走泥丸”,就是在翻越了滇、黔、川、陇的险峻高山后,以其革命浪漫主义和大无畏的情怀写出的。

我们此次的行程,是从北向南,覆盖了天水武山、临洮、陇西、宕昌及岷县等地,我们从武山向南,经过了东西向山峦重叠的迭山和南北逶迤的千里岷山几大山系。

我们在迭山山脉的扎尕那,见识了高耸入云、形态奇特怪异的山峦、骑马感受了行走在满是石头的陡峭山路上的艰难和危险;在迭山东南端的甘川古道之咽喉的腊子口,穿行过那两边是百丈悬崖陡壁的狭窄山道,亲眼所见天险;在如今是“中国最美湿地”的若尔盖热尔大草原欣赏牛羊成群的美景,但又是红军当年长征中过雪山草地时艰难行走的泥沼之路。

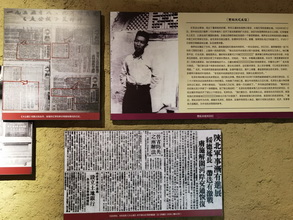

我们在宕昌参观了哈达铺红军长征纪念馆,在迭部参观了腊子口战役纪念馆,了解了红军长征在甘肃的重要会议和战役及其对红军命运的重大影响,看到了很多非常珍贵的历史照片和红军将军和战士们的回忆文章,加深了我们对甘肃在红军长征中重要性的理解。

腊子口战役纪念馆不仅仅展示了腊子口地形的艰险和腊子口战役的胜利为北上红军打开通路的重要意义,而且全面介绍了红军在长征整个过程中张国焘的分裂、各路红军的路线和在甘南的重要战略决策(包括中共中央在迭部县俄界会议[注10]和临潭中央西北局会议)与重要战役(包括川黔滇的四渡赤水运动战和甘南的岷洮西战役)。腊子口战役就是在俄界会议之后,红军以弱胜强、出奇制胜,攻占天险腊子口,彻底粉碎国民党企图阻止红军北上阴谋的关键性战役。

在哈达铺纪念馆,我们不仅了解了哈达铺对于红军长征的胜利,以至建立陕北根据地、解放全中国的重要意义,而且看到了对红军北上决策起到关键性作用的大公报信息文章和彭德怀、聂荣臻、陈昌奉等亲历长征老革命对当时情况的回忆文章。红军在俄界会议后,继续北上,到达物产相对丰富的宕昌哈达镇停留休息数日。在此期间,毛主席和几位中央领导从当地代办邮政所的报纸上翻出陕北有红军和根据地的一段信息,并根据这一重要信息做出了将红军落脚点放到陕北的重大决策,从此开启了红军落脚陕甘及全民族抗战的伟大征程。在哈达铺,红军得到了足够的物资和兵源的补充,进行了整编,并建立了以哈达铺为中心的地方苏维埃政权。

从纪念馆一些回忆文章的描述中,我们了解了当时红军在经历了爬雪山过草地的艰辛之后在哈达铺获得充分补充的细节。一篇文章中写道:“考虑到当地物产丰富、价格便宜的实际和红军战士数月吃野菜和青草充饥的情况,红军总政治部特别提出大家要食得好的口号。各个连队割鸡杀鸭、屠猪宰羊。每天三顿,每顿三荤两素”。 此外,哈达铺老百姓积极向红军提供各种物资,包括马匹和当地盛产的中草药。因此,意外的情报为红军建立陕北根据地的方向,物质等各方面的补充和休整,使哈达铺成为红军历尽千难万险之后的绝处逢生之地和长征途中的加油站。由此,红军翻越六盘山,到达陕北,历史揭开崭新的篇章。“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,当毛主席满怀豪情的酝酿这首诗篇时,心中一定久久地荡漾着在哈达铺发出的喜悦。

天水、甘南之行,让我们获得了意想不到的收获。华夏文明之源的遗址、丝路古道上的石窟、唐蕃古道上的寺庙和红军长征路上的纪念馆,丰富了我们对中华文明悠久历史和璀璨辉煌内涵的认知,增加了我们对革命先辈为新中国建立历尽艰辛的感官感受。同时,黄河上游沿途绝美的自然景观、多元文化融合的城镇乡村、质朴热情的回藏族人民、美味可口的特色美食……都令我们此行回味无穷,令人难忘。

2020年10月3日

注释

[注1]:参考文汇出版社出版的《五万年中国简史》

[注2]:参考周秀兰编著的《中华始祖太昊伏羲氏》

[注3]:毕达哥拉斯(约公元前580~500年)古希腊数学家和哲学家。毕达哥拉斯定理(中国称勾股定理)为基本的几何定理,指直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。

[注4]:成对的鹿皮。古代用来订婚的礼物。

[注5]:马家窑文化是我国新石器时代晚期一支考古文化,距今5300~4000年,主要分布在黄河上游的甘肃、青海境内黄河及其支流大夏河、洮河、湟水流域。马家窑文化历时一千多年,分为马家窑、边家林、半山、马厂四种类型。

[注6]:唐蕃古道是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。唐蕃古道从陕西西安(长安)沿丝绸之路东段西行,越陇山,经甘肃天水、陇西临洮至临夏,在炳灵寺或大河家渡黄河进入青海,翻越巴彦喀拉山过玉树清水河,西渡通天河,沿入藏大道,越唐古拉山口,至那曲,最后到达拉萨。全长3000多公里。整个古道横贯中国西部,有丝绸南路之称。

[注7]:三武灭佛:魏太武帝的灭佛行动始于公元444年,其推行苛虐的废佛政策:诛戳长安的沙门焚毁天下一切经像。废佛后6年,魏太武帝驾崩,魏成文帝继位,下诏复兴佛教。北周武帝于公元574年下诏“断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士..”北周推行的灭佛政策,毁寺4万,强迫300万僧、尼还俗(不杀僧侣),相当于当时人口总数的十分之一。僧尼还俗重新成为国家编户,对北周补充急需兵源,增强国力意义重大。唐武宗于公元843年,命“杀天下摩尼师,剃发令著袈裟作沙门形而杀之”,在全国范围内展开全面毁佛运动,强迫僧侣还俗,没收其财产。武宗的大规模灭佛,共拆除寺庙4600余所,26万僧尼还俗,充为国家的纳税户。其结果增加了政府的纳税人口,扩大了国家的经济来源,巩固了中央集权。

[注8]:藏传佛教是指传入中国的佛教分支,其四大教派是:创建于8世纪晚期的宁玛派(俗称“红教”)、11世纪中叶发展起来的萨迦派(花教)、创建于11世纪的噶举派(白教)和创建于11世纪的格鲁派(黄教)。从公元7世纪印度佛教传入吐蕃以后,印度佛教与本波佛教相互吸收对发的内容并不断发展,并深入的根植于当地社会,成为现代的“藏传佛教”。

[注9]:米拉日巴是藏传佛教噶举派第二代祖师,著名高僧,密宗修行大师。他一生坚忍不拔的苦修,用个人实践宣传佛教,是西藏佛教史上的重要人物。

[注10]:俄界会议是1935年9月12日中央政治局在属岷山峡谷地带的甘肃迭部县俄界召开的扩大会议。会议讨论了张国焘分裂党、分裂红军的错误的部队整编问题。